Perpecahan pasti selalu menguras energi luar biasa besarnya.

Oleh SYAFII MAARIF

Perpecahan partai politik (parpol) di Indonesia bukan sesuatu yang baru. Dalam sejarah perpolitikan Indonesia sejak dasawarsa kedua abad yang lalu, ada tiga ideologi politik utama yang muncul, yaitu Islamisme, nasionalisme, dan Marxisme/sosialisme.

Ketiga ideologi ini sama-sama berasal dari luar. Dalam perjalanannya, ketiga pendukung ideologi ini punya kecenderungan serupa: bersatu untuk berpecah. Secara ideal, semestinya yang berlaku di balik: berpecah untuk yang bersatu.

Perpecahan pasti selalu menguras energi luar biasa besarnya. Sekalipun sangat melelahkan, jika bukan sesuatu yang menyebalkan, perpecahan parpol di Indonesia yang memang sudah berakar panjang itu, terus saja kambuh sampai hari ini.

Perpecahan pasti selalu menguras energi luar biasa besarnya.

Politik telah jadi permainan dan barang dagangan. Orang tidak pernah kapok bahkan seperti saling menikmati, apalagi pada era politik sebagai mata pencaharian. 1001 alasan bisa direkayasa. Politik bukan lagi untuk pengabdian kepada rakyat.

Demokrasi Indonesia, masih saja tertatih-tatih dimainkan politisi yang belum mau naik kelas jadi negarawan, sebagaimana berkali-kali saya ingatkan. Diawali perpecahan Sarekat Islam (SI) Putih dan SI Merah, sayap Islam dan sayap Marxis, sampai dengan abad ke-21, perilaku elite parpol ini tetap saja tidak berubah: hobi bertikai pangkai.

Jika perpecahan antara SI Putih dan SI Merah pada era penjajahan karena perbedaan ideologi yang tajam, gelombang perpecahan berikutnya sebagian dipicu kepentingan pragmatis elitenya, yang sulit mengendalikan diri untuk tetap kompak dalam satu parpol.

Memang, ada juga perpecahan yang dilatarbelakangi perbedaan sikap dalam membaca peta politik yang berubah. Adapun dalil agama atau ideologi yang dijadikan alasan terpecah, dalam bacaan saya, lebih banyak sekadar untuk pembenaran dan pe mancing emosi.

Memang, ada juga perpecahan yang dilatarbelakangi perbedaan sikap dalam membaca peta politik yang berubah.

Pada era sekarang, terlihat bahwa pegangan terhadap sebuah ideologi sudah sangat longgar, sekalipun para elite bisa saja berdalih sebaliknya. Yang juga perlu dicatat, ironisnya, perpecahan ini tidak berbanding lurus dengan tingkat pendidikan para pemain politik itu.

Penguasaan mereka terhadap bahasa asing untuk berkomunikasi antarmereka cukup bagus dan lancar, khususnya bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Juga literatur Barat yang mereka lalap, umumnya berasal dari sumber yang relatif tidak banyak berbeda.

Namun, semua itu tidak menjadi jaminan mereka terbebas dari sengketa. Padahal, tujuan mereka ketika itu tunggal: kemerdekaan bangsa.

Akibat perpecahan kronis ini pada era pascaproklamasi, kita sulit punya parpol besar membentuk pemerintahan sendiri yang bisa bebas dari tarikan politik dagang sapi. SI yang pernah membesar sampai 1916, dengan perpecahan di atas terus saja mengerdilkan dirinya.

Akibat perpecahan kronis ini pada era pascaproklamasi, kita sulit punya parpol besar membentuk pemerintahan sendiri yang bisa bebas dari tarikan politik dagang sapi.

Sayap merah akhirnya pada 1920 menjadi Perserikatan Komunis di Hindia, kemudian pada 1924 resmi menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).

Ada tiga nama besar yang pernah memimpin SI Putih, yaitu trio HOS Tjokro a mi no to, H A Salim, dan Abdoel Moeis (satu Jawa dua Minang). Ini menunjukkan, jauh sebelum Sumpah Pemuda 1928, dalam tubuh SI masalah Jawa dan luar Jawa tidak dipersoalkan.

Di antara trio ini, yang paling paham Islam tentu saja H A Salim yang pernah bekerja di Konsulat Belanda di Jeddah. Di bawah kepemimpinan Tjokroaminoto, SI sekalipun sudah mengecil, awal 1930-an sudah terjadi lagi perpecahan internal antara faksi HOS Tjokroaminoto-H A Salim dan faksi Dr Soekiman Wirjosandjojo-Surjopranoto.

Pada 1933, Soekiman dipecat dari PSII (pada 1927, SI jadi Partai Sarekat Islam/PSI, pada 1929 jadi Partai Sarekat Islam Indonesia/PSII). Setelah Tjokroaminoto wafat pada 17 Desember 1934, Soekiman bergabung lagi dengan PSII, tak lama kemudian keluar lagi.

Nama-nama ini semuanya adalah pribadi besar, tetapi tetap saja sukar menjaga kekompakan. PSII kembali dilanda perpecahan antara sayap Abikoesno Tjokrosoejoso (adik Tjokroaminoto) dan sayap H A Salim dengan Barisan Penyadar yang dibentuk pada 1937.

Nama-nama ini semuanya adalah pribadi besar, tetapi tetap saja sukar menjaga kekompakan.

Organisasi SI masih bertahan sampai sekarang, sementara Penyadar sudah lama menghilang. Baik H A Salim maupun Abikoesno kemudian sama-sama sebagai penanda tangan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945.

Pada 1940, muncul pula PSII SM Kartosuwirjo, tetapi tidak berkembang. Kartosuwiryo adalah kader utama Tjokroaminoto yang pada 17 Agustus 1949, mendirikan Darul Islam (DI) di sebuah desa di Tasikmalaya, Jawa Barat, sekalipun dia sendiri orang Jawa.

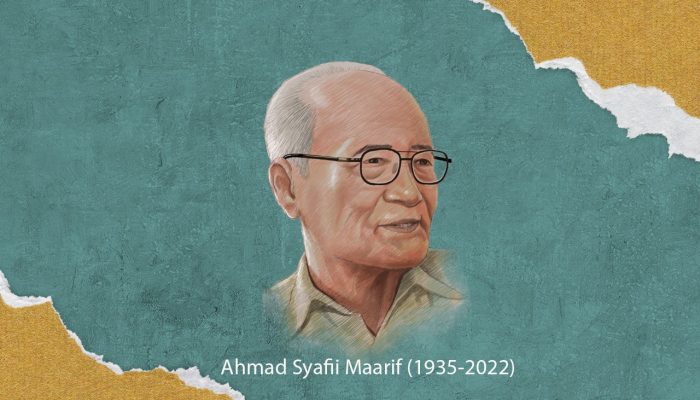

Tulisan ini disadur dari Harian Republika edisi 1 Desember 2020. Buya Ahmad Syafii Maarif (1935–2022) adalah ketua umum PP Muhammadiyah pada periode 1998-2005.